從擠碎柜臺(tái)到開架選書 從預(yù)訂《辭海》到“你讀書 我買單” 王府井書店樓層經(jīng)理艾康明回顧——

時(shí)代“書單”年年變 老店?duì)I銷日日新

▲艾康明在王府井書店一干就是近40年

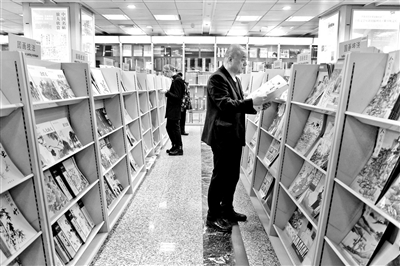

▲1984年后實(shí)行開架售書,讀者可自行選購書籍

▲北京首家書店里的圖書館,可“私人訂制”借閱

艾康明,王府井書店樓層經(jīng)理。供職了將近40年的他,從1979年入職時(shí)的庫房管理員到銷售員,再到現(xiàn)在,圖書行業(yè)數(shù)十載的熏陶,讓年近六旬的艾康明感受到,圖書市場(chǎng)伴隨著改革開放的步伐帶給人們的觀念的嬗變。

七十年代末

恢復(fù)高考教輔書熱銷 柜臺(tái)被擠碎

“當(dāng)年的老樓一共也就四層,剛開始也就一層和二層用來售書,賣的書籍種類并不多,主要是社科、文藝、科技、期刊、少兒類書籍、畫冊(cè)等幾大類,外國文學(xué)的書基本上還沒有。”說起剛到書店的時(shí)候,艾康明記憶猶新。

七十年代末期,全北京還只有這一家大型書店,不僅當(dāng)?shù)氐睦媳本┤藖磉@里買書,外地來出差的、旅游的,都要到王府井書店逛一圈。還有外地的學(xué)校、圖書館,都認(rèn)王府井書店。跟現(xiàn)在的開放式自選銷售模式不同,那時(shí)的書店都采取閉架銷售的模式。“就是前面安一個(gè)柜臺(tái),后面是堆滿了書的書架,售貨員就站在柜臺(tái)后面,讀者指著要哪本,售貨員就給你拿哪本。”

艾康明剛到書店那兩年,改革開放剛剛起步,一切都是新的,人們對(duì)知識(shí)的渴求比以往任何時(shí)候都要強(qiáng)烈,在“知識(shí)就是力量”“讀書改變命運(yùn)”的感召下,大家爭著搶著來買書。作為“共和國第一店”,各種新書、好書都第一時(shí)間“特供”到王府井書店,書店內(nèi)常常門庭若市,顧客絡(luò)繹不絕。

“書店一開門,讀者排大隊(duì)”是那個(gè)年代王府井大街上的一景。“那時(shí)候還剛恢復(fù)高考,各種教輔書根本供不應(yīng)求,語文、數(shù)學(xué)、英語、政治、歷史……一個(gè)隊(duì)伍排出去好幾百米,在王府井大街上曲折蜿蜒著。”

艾康明說,比如當(dāng)時(shí)一出最新的高考教材,來買的人特別多。可書店的大堂太小無法承載那么多顧客,于是就在大樓一層的三個(gè)入口處分別設(shè)置了一個(gè)臨時(shí)柜臺(tái),人們?cè)陂T外排隊(duì),幾名售貨員站在柜臺(tái)后面不停地給他們拿書售書。

“人太多,根本來不及,都顧不上打包捆扎,直接找好了塞進(jìn)顧客自己準(zhǔn)備好的袋子里。有一回顧客們買書太著急,人多一涌上來,直接就把玻璃柜臺(tái)給擠碎了。”回憶起那段“瘋狂”的日子,艾康明感慨,“有時(shí)到中午書就賣光了,要想再買呀,可就得登記了,等書店到貨了再通知顧客。那時(shí)候的出版印刷技術(shù)也沒現(xiàn)在這么發(fā)達(dá),印刷的速度都趕不上買書的速度。”

“我剛參加工作那會(huì),人們文化普及程度還不高,有的店員還認(rèn)不全字,為了省事,顧客就直接對(duì)著書架上的顏色跟店員說‘我要那本藍(lán)色的,那本紅色的’。”

當(dāng)時(shí)在柜臺(tái)前售書的艾康明,每天從早上9點(diǎn)忙活到晚上7點(diǎn),書店的營業(yè)員人手根本滿足不了讀者的熱切需求,他們常常忙得連飯都顧不上吃,一站就是一整天。“這腰酸背疼的,忙完了恨不得躺下就睡著。”

八十年代

《辭海》需預(yù)訂 到手一兩年

1984年,這個(gè)當(dāng)時(shí)全國最大的書店決定嘗試與國際接軌,開始實(shí)施開架售書。艾康明說,實(shí)行開架售書后,撤掉了幾十個(gè)玻璃柜臺(tái),書架也增加了不少,整個(gè)書店看起來也敞亮了,書店能接待的讀者數(shù)量也就更多了。“那會(huì)兒平時(shí)就擠滿了人,更別說是周六日、寒暑假了,來的人多,大堂里根本走都走不動(dòng)。”

當(dāng)時(shí)艾康明所在的社科組負(fù)責(zé)30余個(gè)書架的管理工作,一看到書架上快空了,他們就得及時(shí)補(bǔ)貨上書。“那會(huì)兒書都是整捆整捆送過來的,外面的包裝上還有土,到貨了得拆啊,拆完了從庫房抱出去上架,總是弄得一身灰頭土臉。”

#p#分頁標(biāo)題#e#“忙的時(shí)候這30余個(gè)書架一天得更新10遍。特別是經(jīng)濟(jì)類的書,當(dāng)時(shí)出版社出的也多,讀者也喜歡看,基本上來了就沒。開架了讀者能自己挑選,但有的看完了就放那兒了,我們還得負(fù)責(zé)把書重新放回原來的位置。為了防止書被偷,還得專門找人在高處盯梢。”

什么年代時(shí)興什么書,在書店近40年的艾康明對(duì)這些都了如指掌,如數(shù)家珍。“像高考剛恢復(fù)那幾年,除了必考科目的教材賣得火熱之外,《現(xiàn)代漢語》、《新華字典》等工具書也非常搶手。像《辭海》、《詞源》一般得到書店提前交預(yù)訂金、登記排號(hào),到了一批通知一批,真正能拿到手得等一兩年。”歷經(jīng)十年浩劫,這些經(jīng)典的好書基本上都被湮沒,有藏著的也根本不敢拿出來。

從革命小說到網(wǎng)絡(luò)文學(xué)

每個(gè)年代都有自己的“書單”

改革開放后,中國大門向世界敞開,外國文化也逐步進(jìn)入國內(nèi),這也使得人們對(duì)英語的學(xué)習(xí)熱情空前高漲。“讀者們還排大隊(duì)買許國璋的英語教輔書,特別火的還有陳琳的英語書,總能被搶購一空。”

80年代初,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)開始慢慢復(fù)蘇,國家也特別重視科技的發(fā)展,好多人開始自學(xué)電工手冊(cè),工程類的書籍成了暢銷品。不過,在眾多暢銷書中,文化書籍依然獨(dú)占鰲頭。“膾炙人口的‘馬恩列斯毛’各種系列叢書、語錄,工農(nóng)兵宣傳畫等伴有時(shí)代特色的作品依然風(fēng)靡全國,賣得十分緊俏。經(jīng)典革命小說《紅巖》,還有八大革命樣板戲,包括《紅燈記》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《海港》、《奇襲白虎團(tuán)》等作品的文學(xué)書籍,也是家家必備,連當(dāng)年的小人書都跟這些主題相關(guān)。”

到了八十年代中后期,《水滸傳》、《三國演義》等民間文學(xué)開始走上人們的書桌,書店也加大了這類書籍的進(jìn)貨量。金庸、古龍等港臺(tái)作家創(chuàng)作的武俠小說,給人們營造了一個(gè)精彩紛呈的武俠世界,這些經(jīng)典作品在那時(shí)看來還算不上正經(jīng)文學(xué),難登大雅之堂,不過也借著改革開放的春風(fēng)涌入內(nèi)地。

“早先人們想看外國書,還只能在一些所謂的‘內(nèi)部書店’憑借身份證購買,普通老百姓想看是根本買不到的。當(dāng)時(shí)在王府井書店附近就有一家特供的內(nèi)部書店,專賣外國經(jīng)典文學(xué)作品。不過,到了80年代末環(huán)境慢慢寬松了,這家書店就把業(yè)務(wù)挪進(jìn)了王府井書店,外國作品得以走入尋常百姓家。”艾康明說。

隨著90年代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展,書籍市場(chǎng)呈井噴之勢(shì),各類作品百花齊放,極大地充盈了人們的精神世界。那個(gè)年代,經(jīng)濟(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融、會(huì)計(jì)學(xué)等書籍成為許多市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)弄潮兒的案頭必備。再后來,計(jì)算機(jī)的普及讓很多人開始自學(xué)計(jì)算機(jī),這類書籍也上了王府井書店的書架。

再到2000年以后,網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、青春小說等門類的出現(xiàn),書店的書籍種類基本上就越發(fā)齊全了。

互聯(lián)網(wǎng)興起,網(wǎng)購興盛,物流發(fā)達(dá),越來越多的人選擇在網(wǎng)上買書,實(shí)體店的營收無疑是受到巨大沖擊的。另外,電子書的出現(xiàn),數(shù)字閱讀形式搶占了紙質(zhì)書的市場(chǎng),也造成了讀者的分流,再加上盜版行為依然攪擾著圖書市場(chǎng),可以說,實(shí)體書店面臨著愈加嚴(yán)峻的生存環(huán)境。艾康明說,書店里什么書賣得好,可以說與時(shí)代背景緊密相連,在一定程度上就是社會(huì)變遷的縮影。

艾康明說,自己將近一輩子守在王府井書店,見證了書店剛開始的艱難起步階段,八九十年代的興盛階段,以及當(dāng)下摸著石頭過河的探索階段。轉(zhuǎn)型雖艱,但王府井書店的創(chuàng)造精神一直延續(xù)到現(xiàn)在。

比如今年書店六層就新開設(shè)了“王府井圖書館”,這是北京首家開在書店里的圖書館。在東城第一圖書館的支持下,這家圖書館最大的特色在于“你讀書我買單”——讀者只需要憑借閱證,在規(guī)定范圍內(nèi)自主挑選喜歡的圖書,由王府井圖書館買單購入,讀者便可借閱。這種“點(diǎn)單式”的創(chuàng)新服務(wù),讓閱讀變成了一種“私人訂制”,將圖書館新書的采購權(quán)交給讀者,實(shí)現(xiàn)了圖書發(fā)行與借閱服務(wù)的無縫對(duì)接。圖書館建成不到一個(gè)月,讀者“點(diǎn)單”的書籍就超過了600冊(cè)。

對(duì)話

盡管唱衰聲不斷 但實(shí)體書店仍需堅(jiān)守

對(duì)話人:王府井書店樓層經(jīng)理艾康明

北青報(bào):改革開放四十年來,人們對(duì)待閱讀這件事情有什么變化?

艾康明:改革開放之初,人們異常渴求知識(shí),但是那時(shí)候人們的文化普及程度還沒有現(xiàn)在這么高,書籍的可選擇性也沒有現(xiàn)在這么廣泛,基本上就是書店來了什么書大家就看什么書。在逛書店的時(shí)候,很多人是盲目的,不清楚自己到底想要的是什么。

#p#分頁標(biāo)題#e#而現(xiàn)在就不一樣了,人們比較理智,知道自己需要什么知識(shí),需要看哪方面的書,直接就做出選擇,不會(huì)這個(gè)也要那個(gè)也要。但是,人們對(duì)于閱讀的熱情依舊是始終如一的。

北青報(bào):傳統(tǒng)的實(shí)體書店有什么優(yōu)勢(shì)?如何保持?

艾康明:現(xiàn)在社會(huì)在變,讀者群在變,閱讀習(xí)慣在變,出版、發(fā)行等環(huán)節(jié)也在變,盡管總有聲音在唱衰實(shí)體書店,但書店作為一片文化凈土還是會(huì)繼續(xù)堅(jiān)守下去的。

很多人還是會(huì)喜歡書店?duì)I造的這種氛圍,在這里你不光是看書,更是一種享受,一種能把人包圍在里面、沉浸在其中的氛圍。就像聽音樂會(huì)一樣,去現(xiàn)場(chǎng)聽和在電視上聽是不一樣。這也是書店能給人帶來的最直接的體驗(yàn)。

當(dāng)下書店也在改革,包括建立圖書館就是一種嘗試。

北青報(bào):對(duì)于圖書行業(yè),您自己有哪些期待?

艾康明:現(xiàn)在能真正沉下來做學(xué)問的人不多,很多作品都停留在表層,而圖書行業(yè)要扮演的角色,應(yīng)該是輔助國家的政策和發(fā)展,能讓人們學(xué)到知識(shí),少走彎路。希望有更多優(yōu)秀的作家出現(xiàn),為讀者奉上更多優(yōu)秀的作品。(文/記者蔣若靜 攝影/記者 魏彤)

[責(zé)編:張曉榮]