在國內,談及營銷的方法論,大概能有無數各行業的頭部企業來現身說法,但是遍觀能夠把自己的方法論真正落地成為完整邏輯并且讓自有平臺與用戶之間實現同頻共振,達成有效共鳴的團隊,我認為小米營銷算一家。

近日,小米營銷亮相第十一屆金投賞國際創意節,帶來了一場以“厚道,生意之道”為主題的專場活動,現場揭秘自己作為廣告主心目中優質營銷服務商的“獨門秘籍”,并為業界就自身品牌如何踐行厚道之心進行了宣講。

不同于許多品牌一向習慣于在這場匯聚了國內外頂尖品牌與創意人的活動上宣播自身企業的技術實力與品牌高度,小米營銷把重點放在了品牌價值觀上。正式面世以來,小米營銷以“用戶至上”為行動基本點、“營銷即服務”理念集結成線貫穿始終,并逐步凝聚AI、OTT、IoT來探索營銷服務的拓展邊界,由點至線再到面進而形成體系,小米營銷用幾何的邏輯,打造出了專屬自身的營銷哲學。

點——用戶至上,助小米根基穩固

把參與感視為成功之道的小米,一直以來都在反復強調“用戶至上”的概念。眾所周知,以當下科技產品此起彼伏的更新速率,能夠實現產品的有效迭代已經不算容易,用戶體驗層面的瑕疵多是通過產品和軟件層面的后期更新來進行修補,然而還要追求科技感、性價比與用戶體驗之間平衡感的“完美主義”,讓小米在歷代產品打磨與企業布局實踐中的步伐都走的都不可謂不艱難。不止于產品,“用戶至上”幾乎已經成為小米的基因,成為構建起小米生態體系的基石。

前段時間,雷軍宣布小米的硬件綜合凈利率將永遠不超過5%。當業界紛紛在為這樣的舉措點贊叫好之際,也不乏有人開始討論關于這一決定背后的原因。畢竟在上市這樣利好的廣闊市場前景面前,放棄唾手可得的利潤似乎是一個并不容易被理解的決定。然而回顧小米歷來的種種為了用戶體驗放棄利潤的行為,我們可以發現“用戶至上”事實上始終是小米一貫的行為指南。在小米與雀巢的合作中,由于小米的內部管理人員認為既定的發布產品未能達到“小米標準”,臨時叫停了發布計劃,并且硬是在于客戶敲定的發布會日期前24天, 重新打磨產品,改掉了18個技術問題,最終才讓產品如期發布。并收獲了用戶、客戶深刻的好評。

這樣的執拗勁出現在小米的每一款產品當中,試想為了兼容每家每戶不同的電源情況,給一個電視的電源插頭設計20余種方案的執拗,有幾家企業能夠認同?但作為旁觀者,也是在這種執拗中,我真實感覺到小米之所以能夠突破許多行業桎梏,生成眾多讓公眾稱贊的產品的原因。

以“用戶至上”為基本點,小米發展的路徑或許不夠迅猛,但卻足夠堅實。在“用戶至上”的基礎之上,“米粉”被牢牢牽系在小米身上,成為小米的忠實擁躉,并自發成為小米品牌的“安利師”,幫助小米迅速滲透進用戶的交際圈中。

線——“營銷即服務“,讓小米營銷血脈通暢

把TOC的“用戶至上”切換到TOB層面,就有了小米“營銷即服務”的行為信條。一貫喜歡創新突破的小米,在化身營銷服務商時,也不愿意拘泥于其他同行的一貫行事套路。此角色中的小米,放棄了單向的向用戶灌輸信息,繼續用“厚道”建構其具有服務性質的營銷模式。

在生產力(技術/硬件實力)與生產關系(營銷與客戶、用戶之間的互動狀態)的博弈之中,小米選擇在廣告主-用戶和自身營銷平臺之間,做個有溫度的“中間商”,把廣告主的品牌形象、用戶好感度和用戶體驗放在常規的信息流曝光量之前,取廣告主的品牌精華與小米遍布用戶全天候生活場景的營銷服務點,讓營銷本身成為對用戶的一種服務。

在社交媒體上大火的“小愛同學”就是其中的重要例證。一聲“小愛同學”,不僅可以語音播放網絡歌曲,還可以對家庭內所有小米智能終端進行喚醒等相關操作,更可以與其進行對話,成為公眾疲乏無聊時的智能伴侶……50億+次的被喚醒數據背后,是小米用AI科技為用戶的生活帶來關于美好生活的真實體驗。將真正關心用戶的情懷融入產品之中,小米從營銷時把自己從商品角色轉化成了用戶的“家人”或是“親密伙伴”,如此親近感,又讓人如何生厭呢?

不僅僅是小愛同學,也不僅僅是AI技術,蛻生于小米的小米營銷,在所有的自有平臺內,通過對大量用戶的分析所整理出了精準化畫像,對營銷進行精準化、智能化、場景化投放。從AI-OTT-IoT,小米從底層建設層面已經能夠實現全面覆蓋米粉的個人-家庭-生活場景,又由于其米粉群體本身對于小米品牌的高粘性,小米對廣告主的營銷服務,就像是在日常中的某個時刻,將三方品牌介紹給自己的老朋友認識般,充滿著人情地氣兒,對極了國人的口味。

面——”OTT“,小米營銷豐沛想象力的表證

2018年,小米在成功掛牌上市之外還有一個十分矚目的成績:上半年中國線上彩電市場的銷量冠軍。這樣的成績背后,不可低估的是小米作為一家集硬件廠商與互聯網公司雙重屬性為一身的企業的集中優勢:相較于傳統互聯網廠商在OTT智能大屏領域內互聯網系統層的研發滯后性,小米電視在誕生之初就有著系統層、硬件層和內容層的全面自主性。這也使得小米OTT成為目前市場上唯一一個打通了系統層、平臺層、內容層的OTT廣告平臺。

以不可低估的勢頭正在迅猛發展的OTT,是小米在與國內各傳統硬件生產廠商的競賽中取得相當的領先地位的重要環節。從“OTT”這一層面上來說,小米與許多國內傳統電視機生產商場的節奏其實也相差無幾:早于2013發布的初代小米智能電視,上市之初的宣傳口號就是“年輕人的第一臺電視”,在當時國內市場上智能大屏電視普遍高價的市場環境中,小米系的傳統優勢——性價比迅速幫助自身打開消費者市場,在眾多前輩巨頭中突圍而出,占據了年輕米粉的心。

在電視傳統電視廠商在OTT營銷的發展進程中最多提到的就是“互聯網化”,關注如何將硬件優勢轉化成為OTT平臺的數據優勢,提煉更多的營銷通道與營銷場景。然而小米則更多的著力在如何優化用戶在OTT中的體驗,以用戶為核心的小米,無論如何也不愿意放棄自己的調性。有時甚至比廣告主更多的考慮如何更好的呵護其品牌的羽毛,這樣的態度也讓小米成為諸多廣告主長期選擇合作的重要原因。

小米輕車熟路同時也謹小慎微的進行著每一次的行業革新之旅。終于也將這革新行業的野心放到了廣告業上,對于創意、渠道、曝光量之上的廣告行業來說,小米的入局實在為許多傳統渠道公司敲響了警鐘。就拿OTT來說,以廣告人的邏輯,OTT的廣告營銷平臺在前,渠道挖掘在后,品牌創意合成與推送為重點。但是這件事放到小米身上會發生什么呢?用戶體驗為先,廣告主品牌調性與用戶共鳴點挖掘為后,營銷活動的行為價值是重點考察對象,渠道選擇、創意整理、效果推送是最終呈現給米粉的執行內容。

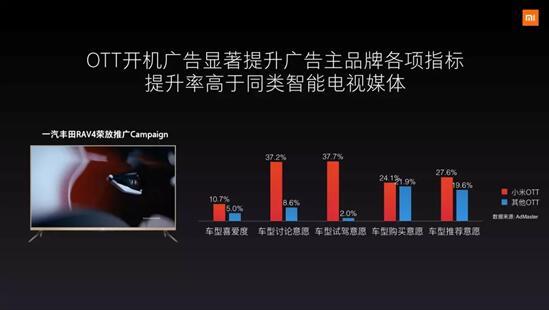

看上去實在有些腦洞大開,甚至透露出些許天真的意味,但是仔細思考小米一路走來的種種行為邏輯,就不難發現這對于小米而言實在才是正統。“用戶至上”對于小米而言自然不只是一句口號,“讓營銷成為服務”也不會是小米一時興起的決議。也正因為這樣,小米在和如一汽豐田等許多品牌合作的過程中,獲得了顯著高于其他OTT平臺的傳播效果。以四兩心思撥動用戶千斤好感,小米的營銷哲學實在棋高一招。

有小米這樣的企業在,營銷越向后發展,用戶是否會越來越習慣性的關注個中體驗我們不得而知,但是可以預見的是,有小米這樣的企業在,品牌與用戶之間或許將不再是簡單的信息傳遞方與信息接收方的簡單角色置換,用幾何哲學培養品牌與用戶的溝通默契,這讓我決定對小米革新廣告業的匠心保持期待。