2月2日,愛康集團董事長兼CEO張黎剛,在中國企業領袖年會上,曝行業“假體檢”丑聞:用護士假冒醫生看超聲;甚至有抽了血,沒做檢查就扔掉,直接出結果……

張黎剛直言“有些同行用護士假冒醫生檢查B超”

也有一些同行“抽了血做都不做,把血倒掉,直接出結果”

因為“真正得癌癥的比例只有千分之三”

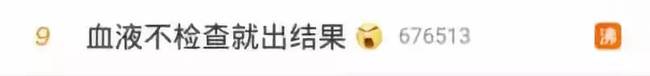

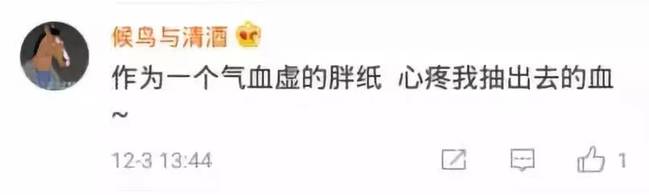

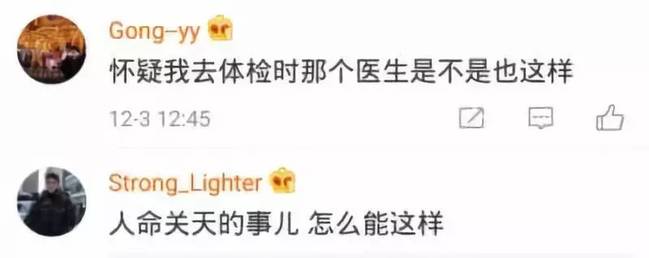

此話一出,很快登上微博“沸”搜!

網友炸鍋了!

據健康時報,國家癌癥中心發布中國最新癌癥數據《2017中國腫瘤登記年報》顯示:在中國,每年新發癌癥病例達429萬,占全球新發病例的20%,死亡281萬例。

也就是說,全國每天約1萬人確診癌癥。

大多數人在40歲之后癌癥發病率快速提升,80歲達到高峰。

肺癌為發病率、死亡率雙率第一;

甲狀腺癌快速上升;

死亡率排前的癌癥主要是肺癌和消化系統癌癥。

為什么很多人都在“假裝防癌”

體檢機構是不是有貓膩尚有待調查,但確實有人按時參加體檢之后仍罹患癌癥,能否及早發現癌癥,這里也有一個體檢方法問題——

以死亡率最高的肺癌為例,現實中,我國很多地區檢查肺癌還在用X光片。要知道,X光片檢出早期肺癌概率只有0~15%,非常低。通常,X光片所發現的肺癌基本已經屬于中晚期了。這是因為,43%的肺部面積和心臟、縱隔等組織重疊,早期肺癌很容易被當作慢性炎癥治療。

而對于很多人來說,都是拍個正片就走人了。這就是為什么很多上班族每年都有單位體檢,卻依然無法發現癌癥的原因。

人人必知的8種常見癌癥篩查

癌癥篩查是一種更專業

針對性更強的體檢方式

哪些人要做,要做哪些項目?

下面這些知識點要記住了!

1

肺癌篩查:千萬記住用CT

X光片檢測肺癌,由于其分辨率低,因此檢出率比較低,如果胸部X光片檢查診斷是肺癌,臨床常常就已經到晚期了。可以說,用X光片查肺癌,完全是在假裝防癌。

專家建議:用高清CT檢測肺癌,由于分辨率高,肺癌腫瘤在1厘米,甚至0.8厘米時即可被查出。建議50歲以后的中老年人或有肺癌家族史的人,體檢中把X光片換成CT。另外,更推薦大家用低劑量螺旋CT查肺癌,加上幾個生物標記,檢出率可以到90%以上。

2

乳腺癌篩查:千萬記住用乳腺鉬靶

有些人認為CT是萬能的,并非如此。

專家建議:對于乳腺癌的早期篩查,首先建議通過乳腺鉬靶照片來判斷。相對于乳腺CT,核磁檢查效果明顯更好。

3

宮頸癌篩查:千萬記住用TCT

很多人一說檢查宮頸癌,首先想到HPV檢查,其實HPV是對病因的檢查。真正有效檢查宮頸癌的是TCT檢查。

專家建議:TCT即液基薄層細胞檢測,與傳統宮頸刮片巴氏涂片檢查相比,明顯提高了標本的滿意度及宮頸異常細胞檢出率,目前已普遍應用于臨床。TCT宮頸防癌篩查對宮頸癌細胞的檢出率能達到90%以上,同時還能發現癌前病變,微生物感染如霉菌、滴蟲、衣原體等。

4

前列腺癌篩查:千萬記住做PSA篩查

專家指出,腹部彩超根本查不出早期前列腺癌,甚至連確診作用都沒有。篩查前列腺癌,最好的檢查就是PSA前列腺特異性抗原!

專家建議:50歲以上男性,用前列腺特異性抗原(PSA)項目來排查前列腺癌。PSA價錢更加低廉,是早期篩查前列腺癌特異性的最方便、敏感的方法。

5

食管癌篩查:千萬記住做內鏡檢查

提到食管癌,很多人都不知道該做什么檢查。做好的方法就是做內鏡檢查。

專家建議:推薦對食管癌高危人群先做普通內鏡檢查,并行食管黏膜碘染色或電子染色內鏡等精查,如內鏡下沒有發現可疑病灶,則定期隨訪;如內鏡下發現可疑病灶,則進行活檢病理,根據不同的病理結果采取相應隨訪復查和處理方案,比如輕度異型增生建議3年隨訪一次。

6

胃癌篩查:千萬記住做胃鏡檢查

胃癌篩查主要是胃鏡檢查,其他方法檢出率都很低。

專家建議:胃癌高危人群可考慮直接進行胃鏡篩查。如果胃鏡檢查發現可疑病灶,則取活檢送病理學檢查,后續根據活檢病理結果采取相應的隨訪復查和處理方案。

7

結直腸癌篩查:千萬記住做腸鏡檢查

結直腸癌篩查最有效的方法就是腸鏡檢查。在很多體檢中,很多人最不愿意做腸鏡,往往會忽略。

專家建議:45~75歲:糞便免疫化學試驗(每年);或高靈敏度愈創木脂糞便隱血試驗(每年);或多靶點糞便DNA檢測((每3年));結腸鏡檢查(每10年);或CT結腸成像(每5年);或軟式乙狀結腸鏡檢查(每5年)。非結腸鏡篩查試驗的所有陽性結果都應及時進行結腸鏡檢查。健康狀況良好,預期壽命大于10年的成年人應繼續篩查至75歲。

8

肝癌篩查:千萬記住甲胎蛋白+B超

很多人體檢時都會選擇做腹部B超,以為這樣可以查出肝部問題,其實很容易漏診。

專家建議:高危人群(乙肝病毒和/或丙肝病毒感染、長期酗酒、非酒精脂肪性肝炎、食用被黃曲霉毒素污染食物、各種原因引起的肝硬化、以及有肝癌家族史等),年齡40歲以上,建議考慮每半年篩查一次,國內多數專家建議聯合甲胎蛋白檢測和肝臟超聲檢查對肝癌高危人群進行定期篩查,發現異常進一步考慮CT或磁共振檢查。

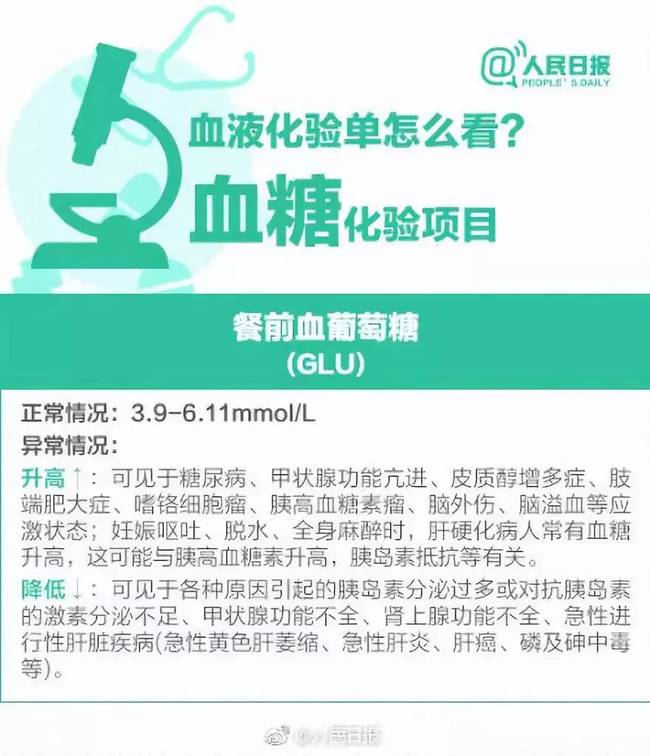

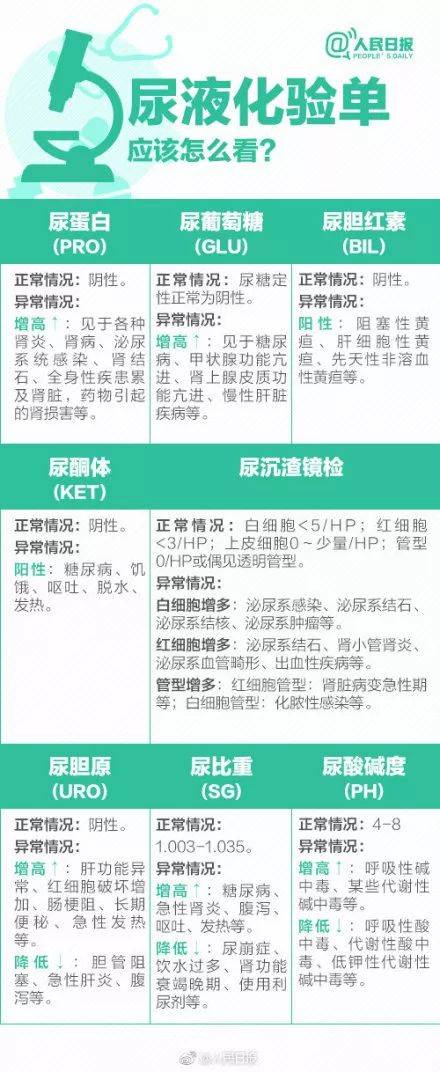

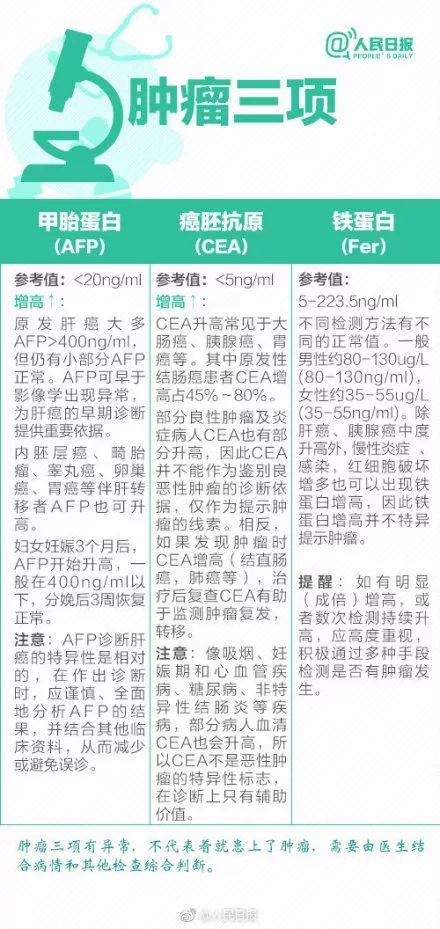

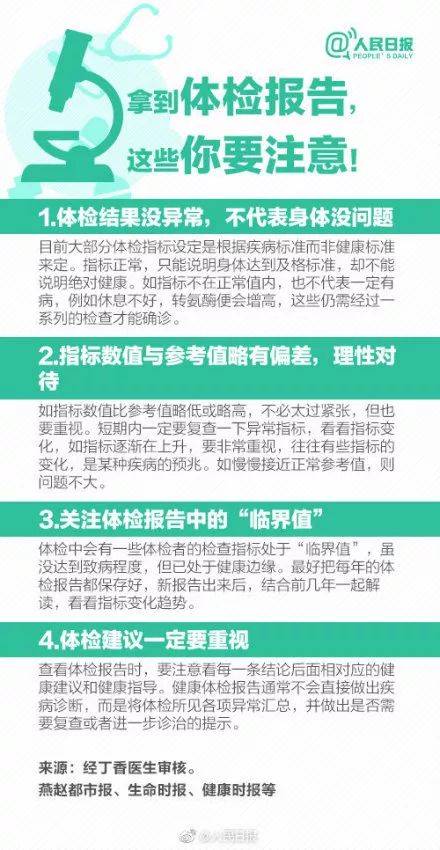

教你讀懂體檢報告單

好不容易完成檢查,拿到報告卻一頭霧水?尿酮體、膽固醇、甘油三酯…這些指標都是什么意思?教你如何看體檢報告單。

延伸閱讀

名人患癌去世引發百姓體檢熱潮 北大腫瘤醫院專家詳解預防妙招

上周,央視前著名主持人李詠因為患癌癥治療無效在美國去世,年僅50歲。此前,年過五旬的歌手臧天朔因為肝癌去世。

很多名人都擁有優于常人的經濟條件,甚至可以不惜財力國外求醫,但依然擋不住惡性腫瘤的蔓延之勢。

由此,悲觀的情緒在一些人的心中彌散開來,“我要是天天注重養生,腫瘤是不是就不會找上門了?”“我吃什么可以預防腫瘤?”“到底什么方法才能更好地擋住腫瘤?”……

到底應該如何預防腫瘤,如何對待腫瘤才是科學的態度?

帶著這些問題,記者采訪了北京大學腫瘤醫院的專家。

恐癌與癌癥的預后不好有關

78歲的李老先生最近得了腫瘤。他是因為便血到醫院就診后,最終被確診為結直腸癌。老李得了癌癥,家人的第一反應是特別傷心,孝順的女兒說,“我想讓父親活到88歲呢,漢字‘八十八’剛好是個米字,我特別想為他慶祝‘米壽’。”但是女兒轉念一想,父親畢竟70多歲才得癌癥,雖然是大病,但從心理上也能接受,“畢竟快80歲了,得了癌癥也算是正常。”

每個人都期望健康長壽,在腫瘤專科醫生看來,李老先生到了這個年齡罹患腫瘤,其實是自然選擇的結果。

北京大學腫瘤醫院主任醫師張曉東說,如果在老年階段患上腫瘤,是正常的。從全人群來看,75歲到80歲是腫瘤的高發年齡段。“但是,現在人們恐慌的是腫瘤的發病年齡提前了。”特別是前段時間有幾位名人在50多歲的年紀罹患腫瘤,人到中年,正是上有老、下有小的年紀,患上癌癥特別容易引起同齡人的恐慌。

為什么說老年人患上癌癥屬于“正常”?張曉東說,70歲以上人群患上癌癥,可以看成是一種正常的慢性病,這也是人類進化的結果。

“我們身體中的細胞總有出錯的時候,當身體的糾錯能力跟不上的時候,就有可能慢慢形成腫瘤。”目前,世界衛生組織已經認定癌癥屬于一種慢性病。但遺憾的是,人們對于腫瘤的恐慌程度遠遠超過高血壓、糖尿病等慢疾病。張曉東說,如果一個人40歲患上高血壓,別人會說“高血壓啊,沒事”;如果一個40歲的人得了糖尿病,也會有人說,“沒事,吃降糖藥就行了”;但是得了癌癥,就不會有人說“沒事”,而是覺得“天塌下來了”。

為什么人們會如此恐慌癌癥?恐怕還是與癌癥的預后不好有關系,“因為絕大多數人都是在腫瘤的中晚期才發現,治療費用高,痛苦大,生存期短,一旦患癌就感覺自己被判了死刑。”

健康生活方式是最好的預防

癌癥到底能不能預防?答案是可以。

一個人會不會罹患腫瘤,基因占了很主要的因素。

現階段,人們還不能改寫基因密碼,也就是改變不了先天因素,但是可以改變后天因素。

常見的惡性腫瘤,林林總總加起來有數百種,所有的腫瘤預防方式不一樣,但最根本的預防方式就是健康的生活方式。

張曉東是一個敢言的女醫生。有時候,在門診中她會直言不諱地對患者說,“病都是你自己作出來的。”張曉東常說,如果一個人生活不規律,猛吃猛喝猛抽,天天熬夜,“什么樣的身體都扛不住。得不得病不能拼爹媽,而是要改變不良生活習慣,不要將自己置身于更危險的境地,癌癥是可以預防的。”

楊躍是北京大學胸外科的主任醫師。在他的門診中,最常見的是肺癌和食管癌患者。

最近幾十年,肺癌始終是第一大癌。肺癌是男性患病率和致死率最高的癌種;

女性人群中,乳腺癌是患病率最高的癌種,肺癌從患病率上來看排在第二位,但致死率仍然位居第一。

國際上的相關研究表明,壓力大、心情不好以及精神緊張都與罹患癌癥有一定的關系。

此外,飲食、環境污染等也與肺癌的發生有一定的關系。因此,單純從預防肺癌來說,也要保持健康的生活方式,保持樂觀的心態,此外,還要避免高危因素,比如吸煙等。其他一些癌癥,有些明確與感染有關,就可以通過控制感染來減少癌癥發生的可能。比如宮頸癌與HPV的感染有關,肝癌中相當一部分曾經是乙肝或者丙肝患者,部分淋巴腫瘤與病毒感染有關等。但總體上來看,癌癥預防的原則是保持好心情,保持健康的生活方式。

別把一般體檢當成早期篩查

癌癥種類眾多,想要通過簡單的方法來徹底預防很難,但是對于影響健康的、中國人更常見的腫瘤,則可以通過早癌篩查,來盡早發現腫瘤。

張曉東說,以胃癌為例,早期胃癌的五年生存率可以達到95%以上,醫生可以通過胃鏡來切除早期腫瘤,費用在1到2萬元左右。如果胃癌進展到中期才發現,五年生存率為40%至50%,患者需要做手術,然后進行化療,費用至少需要30到40萬元。如果胃癌到了晚期才發現,“那就不是錢能解決的問題了。”患者的五年生存率不到5%,大多數患者生存期不超過1年,有多少錢也不能挽救生命。“如果一個人的經濟條件允許,我建議可以進行更多種類的早癌篩查體檢,早期發現、早期治療更有針對性。”

“要是有哪個名人因為胃癌去世了,我們這里肯定有人來要求做胃鏡。”張曉東說,這些來做胃鏡篩查的患者,在腫瘤醫院都要等上一段時間才能排上,“因為門診中有眾多的晚期患者,如果大家都是早期癌癥患者,那就太好了。”

對于早癌篩查,有些人等同于一般體檢,“最常見的誤區就是來了就說,三個月前體檢好好的,怎么一發現就是癌癥晚期?”遇到這樣的疑問,張曉東的回答是,一般體檢和早期癌癥篩查不是一回事。早癌篩查是好事,但需要自己掏錢,很多人舍不得。

曾經有個年輕的女孩在家人患癌去世后,想做早癌篩查;但當她聽說早癌全部篩查費用要1萬多元,沒舍得。張曉東覺得也能理解,畢竟對于剛上班不久的人來說,1萬多元不是一個小數目。

沒想到過了一個月,這個女孩花了1萬多元買了一個包。“這就是理念的問題。”張曉東說,女孩肯定認為一個包遠比健康更重要,所以她將有限的資金買了個包,而不是買健康。

有些人舍得花錢,但不愿意做早癌篩查,認為“不查什么事都沒有,一查就有病”。楊躍曾經在門診中陪伴了一個肺部有“毛玻璃影”的“疑似肺癌”患者10多年,才給他“動刀子”切了小結節。

“其實,發現了肺內小結節等疑似腫瘤后,患者緊張的心情是可以理解的。但是一名負責任的醫生會根據患者的情況權衡利弊,為他選擇最適合的治療方案;這時候,患者需要做的就是配合醫生。”

每一次名人因為癌癥去世的消息曝出來后,就會有一批人到醫院進行篩查。楊躍說,重視惡性腫瘤是正確的,但是也不用恐慌。

早篩查,發現之后就治療;如果今后再長了腫瘤,就繼續治療。癌癥也是慢性病,發現得越早,辦法越多,而且隨著科技的發展,會有越來越多新藥上市,讓更多的患者認同,癌癥真的是一種慢性病。