企業(yè)危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)力,是可持續(xù)商業(yè)6大領(lǐng)導(dǎo)力當(dāng)中的一個非常特殊而關(guān)鍵之力,它對于機(jī)構(gòu)或企業(yè)的連續(xù)運(yùn)行甚至是生存與發(fā)展來說,有著直接的、深遠(yuǎn)的、至關(guān)重要的影響。常見有不少的培訓(xùn)、講座和一些法術(shù),這些對于化解危機(jī)有一定的幫助;但大多側(cè)重于“危機(jī)應(yīng)對”或“危機(jī)公關(guān)”,要想取得危機(jī)管理上的成功,還必須需更深入地理解危機(jī)當(dāng)中所應(yīng)具備的領(lǐng)導(dǎo)力要素,從而有智慧、有策略、有能力、有效果地進(jìn)行完整意義上的危機(jī)管理。

這里所說的危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)力要素,涵蓋了對于危機(jī)所必須有的整體性、系統(tǒng)性、動態(tài)性認(rèn)知;對于危機(jī)所必須把握好的合情、合理、合法的策略性原則;對于危機(jī)所必須擅長的從多重及關(guān)鍵利益相關(guān)方角度的切入;對于危機(jī)所必須具備的成熟的心理。

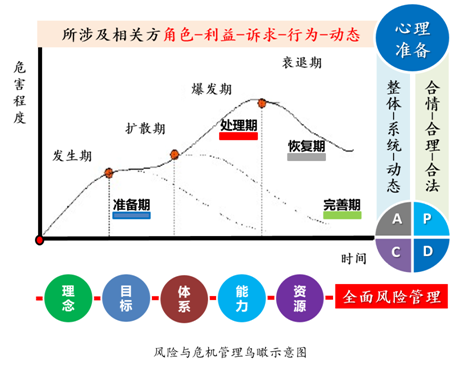

企業(yè)可持續(xù)商業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力中的危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)力要素應(yīng)當(dāng)呈現(xiàn)怎樣的“鳥瞰”?

必須有整體的、系統(tǒng)的、動態(tài)的思維

對風(fēng)險和危機(jī)進(jìn)行總體性、系統(tǒng)性、動態(tài)性的管理意味著既要對危機(jī)爆發(fā)點(diǎn)采取緊急措施,又要對危機(jī)演化過程進(jìn)行全局的把握。首先,總體性是指的是,將引發(fā)危機(jī)的各個方面的風(fēng)險及危機(jī)因素進(jìn)行完整的甄別,,描繪出對全局態(tài)勢的“指向”和“作用路徑”,做到一覽無余。其次,系統(tǒng)性指的是,將各個風(fēng)險因素、以及相互作用所產(chǎn)生的疊加、迭代、衍生關(guān)聯(lián)效應(yīng)清晰地可視化呈現(xiàn),在此基礎(chǔ)上,對管控行動進(jìn)行透明的、準(zhǔn)確的、及時的有效協(xié)調(diào)。特別需要充分考量各個危機(jī)和風(fēng)險因素以及它們的關(guān)聯(lián)性,避免出現(xiàn)顧頭不顧尾、惡性連鎖反應(yīng)的發(fā)生。最后,動態(tài)性指的是對甄別出來的各個風(fēng)險節(jié)點(diǎn)(包括拐點(diǎn))上的措施,進(jìn)行有規(guī)律的關(guān)注、監(jiān)測、跟蹤、決策和調(diào)整。如果忽視了對動態(tài)變化的敏捷反應(yīng),就會遏制不住惡化的事態(tài),或者措施良機(jī)和生機(jī)。總體性、系統(tǒng)性、動態(tài)性,是危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)力的首要要素。

為獲得總體性、系統(tǒng)性、動態(tài)性的能力,結(jié)構(gòu)化思維是一個有效的工具。例如,在企業(yè)中常見的持續(xù)改善和精益管理中,我們常用的“人-機(jī)-料-法-環(huán)-測”,就是一個完整的經(jīng)實(shí)踐檢驗(yàn)的結(jié)構(gòu)框架。無論在現(xiàn)實(shí)生活中,還是在互聯(lián)網(wǎng)虛擬世界,大部分信息是碎片化的。將這些信息結(jié)構(gòu)化地梳理清晰,呈現(xiàn)出來,在一個完整的結(jié)構(gòu)里進(jìn)行歸類、關(guān)聯(lián)地進(jìn)行思維加工,自上而下地尋找邏輯結(jié)構(gòu),自下而上地歸納邏輯關(guān)聯(lián),對風(fēng)險點(diǎn)和危機(jī)演進(jìn)過程進(jìn)行連線分析,分類組合,得到這些風(fēng)險點(diǎn)、風(fēng)險鏈發(fā)生作用時產(chǎn)生的風(fēng)險面、風(fēng)險網(wǎng),就能夠一清二楚地知道“風(fēng)險—危機(jī)”的全貌,進(jìn)而知道我們對其進(jìn)行及時、有效、精準(zhǔn)、協(xié)調(diào)的把握與管理。

必須對危機(jī)全生命周期進(jìn)行管理

對于企業(yè)而言,危機(jī)管理的目標(biāo)是把握危機(jī)生命周期和動態(tài),從而降低危機(jī)對運(yùn)營和發(fā)展造成的損失而開展的危機(jī)預(yù)防、處理、危機(jī)后恢復(fù)等系統(tǒng)性活動。危機(jī)以動態(tài)和系統(tǒng)的方式產(chǎn)生和演化。危機(jī)管理也必須以動態(tài)和系統(tǒng)的方式進(jìn)行,對不同階段特征采取不同的管理策略。

管理學(xué)者斯蒂文·芬克對危機(jī)生命周期理論提出了這樣的階段性劃分:危機(jī)潛伏期(企業(yè)處于正常管理和預(yù)警機(jī)制并行狀態(tài),危機(jī)已經(jīng)在醞釀形成)、危機(jī)成長期(企業(yè)尚有能力控制,由隱性管理向顯性管理過渡)、危機(jī)爆發(fā)期(企業(yè)失去控制力,啟動危機(jī)處理系統(tǒng)從而減少危機(jī)的負(fù)面作用)、危機(jī)衰退期(企業(yè)逐漸恢復(fù)控制,由顯性向隱性管理過度,并對原因分析、對后果評估、對系統(tǒng)糾偏)、隨后進(jìn)入企業(yè)恢復(fù)期(重塑企業(yè)形象和信任、強(qiáng)化風(fēng)險管控、提升團(tuán)隊(duì)能力、實(shí)施完善措施)。從企業(yè)風(fēng)險管理出發(fā),看待和危機(jī)管理(特別是前兆),可能有機(jī)會避免危機(jī)的發(fā)生。在管理危機(jī)生命周期過程中,要特別注意整體性、系統(tǒng)性、動態(tài)性,因?yàn)樵谝恍┨厥馇闆r下,危機(jī)可不經(jīng)成長期而被消滅。危機(jī)有跡可尋,但不是線性發(fā)展。辨識端倪,掌握危機(jī)發(fā)展階段特征,對處理和化解危機(jī)至關(guān)重要,也有助于防止最具破壞力的危機(jī)擴(kuò)散、連鎖反應(yīng)、疊加危機(jī)、甚至再度引爆。

特別強(qiáng)調(diào)的是,很多企業(yè)都會在危機(jī)消退期之后的企業(yè)危機(jī)管理恢復(fù)期中,組織危機(jī)后梳理工作,都會召開總結(jié)會,但少有企業(yè)運(yùn)用“復(fù)盤”方法論做扎扎實(shí)實(shí)的危機(jī)后評估、分析、提煉、完善的工作。總結(jié)會與復(fù)盤有所不同。總結(jié)一般是羅列問題、給出結(jié)論,容易簡單化。復(fù)盤注重過程、細(xì)節(jié)、節(jié)點(diǎn)、比較深入。總結(jié)容易對人對事,復(fù)盤主要對事不對人。總結(jié)缺乏系統(tǒng)性、關(guān)聯(lián)因素分析,復(fù)盤采用整體性、關(guān)聯(lián)性、系統(tǒng)性原則和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)步驟。總結(jié)注重結(jié)果,而復(fù)盤注重目標(biāo)-路徑-角色-關(guān)聯(lián)-結(jié)果-歸納。在復(fù)盤中常用到RASA法,即Review(回顧), Analyze(分析),Summary(提練),Action(行動) 。回顧事件發(fā)生的整個過程,需完整記錄事件的發(fā)生、發(fā)現(xiàn)、原因、決策、處理等涉及的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、環(huán)節(jié)、流程。分析事件的根本原因及處理過程中可優(yōu)化點(diǎn)。歸納和提煉(這與簡單的總結(jié)不同)事件處理的過程,跳出事件本身,更抽象性的看待同級別、不同級別事件的共性或差異,以期更加系統(tǒng)地解決有規(guī)律和共性的問題。行動即是在分析、歸納基礎(chǔ)上制定改進(jìn)和優(yōu)化的落地措施。

必須把握好合情、合理、合法的策略

危機(jī)出現(xiàn)之后,一切皆在動態(tài)中演變,需要以“情景規(guī)劃”的方法論來指引對不確定因素及場景的分析以及采取響應(yīng)選擇性的措施。合情、合理、合法,是構(gòu)成這些多項(xiàng)情景規(guī)劃的組合維度,指導(dǎo)進(jìn)而形成方案。

2001年冬天,在嘉興,盛澤,這兩個分別隸屬于浙江和江蘇兩省的魚米之鄉(xiāng),因?yàn)槌D甑某镀ざ鵁o法解決的紡織印染河流污染問題,發(fā)生了嚴(yán)重的糾紛。危機(jī)很快升級,民間集資100萬,在一天深夜,自沉28條大船,切斷了連接江浙兩地的大河。這場危機(jī)的由頭,來自江蘇盛澤追求高污產(chǎn)業(yè)的原始積累,而將紡織印染污水排放到浙江嘉興,造成跨省河流污染,直接受災(zāi)人數(shù)15萬人,80萬人飲用水受污,出現(xiàn)了癌癥村與智呆兒童村。300多農(nóng)民無奈之下,沉船斷河求生。

斷河當(dāng)天凌晨,江蘇新華社記者已通過內(nèi)參向中央告了浙江一狀,中央立即批示:浙江圍堵航道是嚴(yán)重違反水法的行為,并要派出調(diào)查組嚴(yán)肅處理。次日,慢了半拍的浙江新華社與嘉興記者合作連續(xù)發(fā)稿十二篇消息,也陸續(xù)上報中央,污染在前,堵河在后,告了江蘇的狀。北京方面沉思數(shù)日后做了批示:浙江人攔壩有一定理由,要妥善處理好二省的水污染糾紛。后經(jīng)國家環(huán)保總局和水利部協(xié)調(diào),江浙兩省就水污染糾紛事進(jìn)行磋商,民間與政府良性互動,在理性談判中爭取利益。本著合情、合理、合法的原則,達(dá)成了《協(xié)調(diào)意見》。隨后,兩省還成立了聯(lián)合工作組,在取得共識的基礎(chǔ)上,合作治理,清理河道,恢復(fù)生態(tài),永久性解決了這個棘手的問題。

在實(shí)踐中,僅靠“依法”并不一定能對危機(jī)的化解提供完滿的方案。眾多利益相關(guān)方的復(fù)雜訴求,單從法律一個維度考量是不充分的。我在處理發(fā)生在廣東的一起案件中,還遇到了來自不同地域的訴求沖突,就賠償爭議,遇到了法規(guī)的屬地性解釋的矛盾,形成了焦點(diǎn),使得危機(jī)處理面臨阻滯,及進(jìn)一步升級爆發(fā)的威脅。這個時候,要引入合情、合理的維度,打開協(xié)商的大門,在法律的基礎(chǔ)上,考量合情、合理的可選性,化解矛盾,引向共識。

從利益相關(guān)方的角度切入

領(lǐng)導(dǎo)力在危機(jī)之中備受考驗(yàn)。所有人(團(tuán)隊(duì)、利益相關(guān)方)都在期待旋渦之中的領(lǐng)導(dǎo)者做出清醒和決斷的判定:危機(jī)的性質(zhì)、影響的范圍、危害的程度,以及基于此的敏捷反應(yīng):組織的動機(jī)、組織的策略、組織的言行。如果組織錯失定義權(quán),危機(jī)的走向?qū)⒊焕诮M織傾斜;如果組織錯失行動點(diǎn),危機(jī)的局面將往蔓延和連鎖傾覆。通常情況下,一旦企業(yè)負(fù)責(zé)任的和及時性的言行(溝通與行動)被利益相關(guān)方認(rèn)可,爭議就會緩解,局勢將變得可控,企業(yè)的聲譽(yù)、經(jīng)濟(jì)損失和社會影響就有可能降低或得到控制。

危機(jī)與公共關(guān)系大師盧卡謝夫斯基集團(tuán)主席James E. Lukaszewski,認(rèn)為危機(jī)發(fā)生時,領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)當(dāng)即時(1到2個小時內(nèi))采取5點(diǎn)策略:1)防止產(chǎn)生新的受害者;2)有效干預(yù)和管理受害心理;3)立即啟動預(yù)案進(jìn)行組織部署;4)告知受影響的利益相關(guān)方;5)管理和控制有可能參與并導(dǎo)致惡化的相關(guān)方。

在企業(yè)風(fēng)險和危機(jī)管理過程中,要根據(jù)危機(jī)和風(fēng)險的性質(zhì)、影響范圍、影響程度,管理好與利益相關(guān)方(員工、供應(yīng)商、客戶、合作伙伴、社區(qū)和社群、政府和監(jiān)管部門、媒體等)的溝通,以及利益相關(guān)方適時、合理、有利的參與。信息的及時性、公正性、權(quán)威性、透明性尤為重要。利益相關(guān)方的合理參與,有助于平緩危機(jī)和風(fēng)險的影響程度,也有助于形成協(xié)調(diào)的力量,在共同利益的基礎(chǔ)上,化解危機(jī)、降低風(fēng)險。

我在管理企業(yè)時,碰到過這樣的案例,員工在作業(yè)現(xiàn)場或工作之外不幸發(fā)生了突發(fā)的傷亡事故。在處理這一類型的危機(jī)時,企業(yè)不能從單純地開脫自己的責(zé)任出發(fā)考慮問題,應(yīng)當(dāng)從多角度納入利益相關(guān)方的訴求考量有效的辦法,依據(jù)法、理、情策略性地妥善安排,才能在危機(jī)中避免矛盾激化。試圖遠(yuǎn)離火源,很可能最后引火燒身。對亡者的態(tài)度和處理,不僅僅事關(guān)亡者及家庭,也對生者產(chǎn)生深遠(yuǎn)的的影響(如企業(yè)員工在企業(yè)危機(jī)應(yīng)對中也會察覺、旁觀企業(yè)是否言行一致,因而對企業(yè)文化、凝聚力產(chǎn)生檢驗(yàn)性判斷,這對危機(jī)中、危機(jī)后的人心所向都將產(chǎn)生作用)。

除了從利益相關(guān)方角度看問題,還應(yīng)當(dāng)對與利益相關(guān)方的溝通做好能夠啟動敏捷反應(yīng)的準(zhǔn)備。也就是說,在啟動與利益相關(guān)方溝通之前,危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)者需要謹(jǐn)慎和清晰地回答以下4個問題(參見 Helio Fred Garcia的《The Agony of Decision - Mental Readiness and Leadership in a Crisis 》一書):1)利益相關(guān)方是否期望我們此時行動和表態(tài)?2)保持沉默是否會被視為默認(rèn)有錯或漠視利益相關(guān)方?3)流言是否影響到重要利益相關(guān)方的看法并很快發(fā)生?4)繼續(xù)等待是否導(dǎo)致失去對結(jié)果的控制能力?如果對以上問題給出的答案都是“否”,說明可繼續(xù)觀察事態(tài)、準(zhǔn)備回應(yīng);如果任何一個問題的答案變成“是”,說明應(yīng)就應(yīng)快速發(fā)聲、馬上溝通。

在危機(jī)中保持與利益相關(guān)方的溝通,除了有利于在危機(jī)中建立極為寶貴的理解之外,更為危機(jī)后重塑形象、重建信任打下不可或缺的基礎(chǔ)。重建已經(jīng)失去的信任異常艱難,企業(yè)將為此投入海量的時間、精力和財力。在領(lǐng)導(dǎo)者的心里,一定要有這樣的清醒認(rèn)識:危機(jī)是一件“壞事”,雖然壞事已經(jīng)發(fā)生并為外界所知,但不意味著信任已經(jīng)喪失,關(guān)鍵看企業(yè)怎么“想-做-說”。不要錯失敏捷反應(yīng)的最佳時機(jī)。在危機(jī)爆發(fā)時,按著時間第一原則來看,很多經(jīng)驗(yàn)告訴我們,危機(jī)應(yīng)對的時間節(jié)奏有1-6-3的規(guī)律(1即1小時之內(nèi)、6即6小時之內(nèi),3即3天之內(nèi)),后續(xù)還需根據(jù)危機(jī)生命周期,在時間點(diǎn)及節(jié)奏上進(jìn)行動態(tài)把握。

具備成熟的心理和定力

敏銳、敏捷、敏練、敏黠是領(lǐng)導(dǎo)者在危機(jī)管理中應(yīng)有的素質(zhì)。同時,還要有堅(jiān)定、堅(jiān)韌、開放、客觀的心理準(zhǔn)備。我在處理一起發(fā)生在廣東的作業(yè)現(xiàn)場重大安全事故所引發(fā)的危機(jī)中,曾遇到責(zé)任主體的總經(jīng)理。這位領(lǐng)導(dǎo)心理狀態(tài)極其緊張,喃喃地嘮叨說:我從沒想到會是這樣。典型的心理無準(zhǔn)備。在傷亡方家屬成群結(jié)隊(duì)趕到現(xiàn)場,情緒失控的狀態(tài)下,這位總經(jīng)理捂著腦袋對我說:“不行了,我不行了,我受不了,腦筋不轉(zhuǎn)了,我需要躺下”,企圖以逃避的方式“看不見”眼前正在千鈞一發(fā)之際的危機(jī)形勢。緊張雖可以理解,但它的直接結(jié)果是領(lǐng)導(dǎo)力喪失,定力潰散。

另一個重要的心理準(zhǔn)備,即是繞開本位的陷阱(以“我”和“我們”為中心)。領(lǐng)導(dǎo)者必須認(rèn)真思考對危機(jī)有重大影響、對企業(yè)有重要意義的利益相關(guān)方在想什么,需要什么。有一些失敗的危機(jī)管理的例子,究其原因,往往在于危機(jī)應(yīng)對的一開始,決策者就陷入了“我”和“我們”的囹圄。

此外,有準(zhǔn)備的心理,還取決于對危機(jī)到來之前種種跡象的察覺和采用“情景規(guī)劃”方法所做的可能性和選擇性分析。有個問題常被問到:危機(jī)可否預(yù)測?

從兩方面的原因來看,答案是肯定的。首先,盡管危機(jī)管理所面對的挑戰(zhàn),在于其自身的不確定性,但危機(jī)通常是由問題-風(fēng)險的積聚、失控演變而來。危機(jī)的出現(xiàn),在偶然性之外,有其必然性。風(fēng)險和危機(jī)管理要做的,就是在偶然性和必然性之間,在從滋生到爆發(fā)的演進(jìn)過程中,找到其起源、發(fā)展、爆發(fā)、消退的邏輯以及參與這一邏輯全生命周期的整合因素。其次,預(yù)測性得以實(shí)現(xiàn)的機(jī)理,在于事件產(chǎn)生和發(fā)展的連續(xù)性、因果性和可比性。1)比如在安全管理方面,盡管有嚴(yán)格的、系統(tǒng)的條例,一旦在行為上出現(xiàn)懈怠和不一致性,就會逐漸形成“慣性”,進(jìn)而顯現(xiàn)加劇的“趨勢”,導(dǎo)致向著由發(fā)生安全事故引發(fā)的連續(xù)性危機(jī)演化。2)有的時候,環(huán)保事故看似是環(huán)保措施上的紕漏,但許多實(shí)際案例告訴我們,員工的士氣挫敗和敬業(yè)度低落也會導(dǎo)致事故的發(fā)生。這之間有個因果關(guān)系。士氣低落導(dǎo)致責(zé)任心減弱,責(zé)任心減弱,容易造成專注度下降,從而出現(xiàn)違反環(huán)保管理?xiàng)l例的誤操作,導(dǎo)致重大事故,引發(fā)環(huán)境和社區(qū)危機(jī)。在我以往的工作中,就有我親歷的事件。3)在很多事物之間存在著相似性和類比性,它們或是組成結(jié)構(gòu)上可比,或是發(fā)展模式上相似。因此,從已知的相似和類比當(dāng)中,我們可以把握規(guī)律,汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),對尚未爆發(fā)的危機(jī)進(jìn)行預(yù)測。

建設(shè)和引領(lǐng)能征善哉的團(tuán)隊(duì)

杰克·韋爾奇認(rèn)為,領(lǐng)導(dǎo)力的本質(zhì)在危機(jī)中最能得到體現(xiàn),應(yīng)展現(xiàn)出坦率、冷靜、果斷和無畏的氣質(zhì)。

平時培養(yǎng)一支在戰(zhàn)時能沖鋒陷陣,能打勝仗的隊(duì)伍,在危機(jī)管理中,尤為重要。這也是危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)力的重要內(nèi)容。丹尼斯·N·T·珀金斯和吉莉安·B·墨菲曾合著《危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)力》,這是一本有趣的書,它講述了在悉尼至霍巴特帆船賽(悉尼至霍巴特帆船賽被視作全球最艱難的航海比賽之一)中,運(yùn)動員們時常遭遇惡劣的天氣突變與洶濤駭浪的生死危機(jī),在風(fēng)口浪尖上依靠團(tuán)隊(duì)合作,戰(zhàn)勝挑戰(zhàn),獲得勝利的故事。它告訴了我們什么讓領(lǐng)導(dǎo)者與團(tuán)隊(duì)可以在極度惡劣的環(huán)境下獲得成功的秘訣,析取出十種團(tuán)隊(duì)建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)力的方法,是高效團(tuán)隊(duì)在危機(jī)中生存并獲得轉(zhuǎn)機(jī)的哲學(xué)。尤其是,在危機(jī)中,正視問題,應(yīng)對前進(jìn)中的障礙;面對挫折,把團(tuán)隊(duì)從沮喪中帶出來,走出危機(jī);永不放棄,總有突破的出路。

危機(jī)到來時,價值觀、責(zé)任感、目標(biāo)驅(qū)動、執(zhí)行力、協(xié)作精神等成為支撐團(tuán)隊(duì)迎接挑戰(zhàn)的關(guān)鍵因素。領(lǐng)導(dǎo)者須在平時注重在文化和行為上培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)瞄準(zhǔn)這些因素的標(biāo)準(zhǔn),促使團(tuán)隊(duì)精神與能力的提升。

危機(jī)管理鳥瞰

梳理一下上述的探討,掌握所需的危機(jī)領(lǐng)導(dǎo)力要素,需要對由問題-風(fēng)險演化而來的危機(jī)有鳥瞰的全息場景(是場景而不是圖景)。這個鳥瞰場景可以用下面這個框圖來概括:

危機(jī)管理的鳥瞰,意味著將連續(xù)性、因果性、類比性這三個思維模式運(yùn)用到從問題、到風(fēng)險、到危機(jī)的全生命周期中,并在此當(dāng)中,整體性、系統(tǒng)性、動態(tài)性地進(jìn)行甄別、分析、判斷、防控、應(yīng)對。

這個框圖所表達(dá)的含義,也與赫里奧·弗萊德·加西亞所著《決策的痛苦:危機(jī)中的思想準(zhǔn)備和領(lǐng)導(dǎo)力》(Helio Fred Garcia《The Agony of Decision Mental Readiness and Leadership in a Crisis》)一書中的觀點(diǎn)一致。我在讀這本書的時候,聯(lián)想起我曾帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)對和處理過的一些重大危機(jī),心里產(chǎn)生了強(qiáng)烈的共鳴。面對危機(jī),領(lǐng)導(dǎo)者必須對危機(jī)生命周期有整體性、系統(tǒng)性、動態(tài)性的把握, 必須對危機(jī)應(yīng)對策略有合情、合理、合法的原則性把握。在此當(dāng)中,成熟的心理準(zhǔn)備、以利益相關(guān)方的視角看問題,尤為重要。

危機(jī)管理與風(fēng)險管理相對接,涵蓋了從源頭、到風(fēng)險鏈、危機(jī)爆發(fā)點(diǎn)、危機(jī)影響和危機(jī)應(yīng)對全周期的管理體系。通常可以從問題畫像開始,將風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)防、風(fēng)險化解,和危機(jī)應(yīng)對完整地納入企業(yè)全面風(fēng)險管控架構(gòu)之中,有機(jī)地與內(nèi)部管控相鏈接。企業(yè)的全面風(fēng)險管理,應(yīng)當(dāng)是圍繞著企業(yè)可持續(xù)商業(yè)戰(zhàn)略的總體目標(biāo)和核心經(jīng)營活動,在運(yùn)營及管理所涉及的各個方面、各個環(huán)節(jié)、各個節(jié)點(diǎn)三個層次上組成體系、動態(tài)工作流程、信息系統(tǒng),并健全管控職能、協(xié)調(diào)機(jī)制、應(yīng)對措施、風(fēng)險意識、文化和行為。

風(fēng)險和危機(jī)管理不是一時一事,而是持續(xù)的全生命周期管理。根據(jù)危機(jī)出現(xiàn)和消退的規(guī)律,可以從準(zhǔn)備期、處理期、恢復(fù)期、完善期四個階段考量。以事先建立起來的企業(yè)風(fēng)險管理體系為基礎(chǔ),在每個階段實(shí)施必要的行動,并對全過程進(jìn)行計劃-執(zhí)行-檢驗(yàn)-改善的循環(huán)(也稱之為PDCA循環(huán)法)。這樣做的目的,不僅僅在應(yīng)對危機(jī)和風(fēng)險中拿出有效的措施,更在于動態(tài)化管理和不斷提升管理的能力。企業(yè)風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)建立在可持續(xù)商業(yè)的理念之上,以負(fù)責(zé)任經(jīng)營和創(chuàng)造多重利益相關(guān)方價值為宗旨;確立明確的可執(zhí)行、可追溯、可測量、可評估的目標(biāo);夯實(shí)從問題到風(fēng)險到危機(jī)應(yīng)對的公司治理體系、日常管理體系和突發(fā)事件反應(yīng)體系;持續(xù)地培養(yǎng)從領(lǐng)導(dǎo)層到執(zhí)行層到員工層的管理和應(yīng)對能力;儲備和調(diào)動內(nèi)外相關(guān)的可利用的支持性資源。

結(jié)束語

危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)與風(fēng)險評估和防控緊密連接起來,應(yīng)當(dāng)與危機(jī)生命周期各階段特征相對應(yīng)起來。一般來說,企業(yè)危機(jī)會經(jīng)歷5個典型特征的階段,即醞釀、發(fā)生、爆發(fā)、擴(kuò)散、衰退幾個階段。企業(yè)危機(jī)管理中的“危機(jī)應(yīng)對”涉及到的工作特點(diǎn)相應(yīng)地呈現(xiàn)為準(zhǔn)備期、處理期、恢復(fù)期、完善期。善于系統(tǒng)性地使用問題畫像、風(fēng)險識別和跟蹤、利益相關(guān)方分析和矩陣、問題-風(fēng)險-危機(jī)演化路徑、危機(jī)監(jiān)測和預(yù)警、危機(jī)決策和處理等一些被實(shí)踐檢驗(yàn)過的工具,能有效地完善企業(yè)風(fēng)險-危機(jī)管理體系,強(qiáng)化企業(yè)危機(jī)處理的能力。

處于風(fēng)險和危機(jī)之中,領(lǐng)導(dǎo)者要保持清醒的頭腦,守住堅(jiān)定的信念,執(zhí)行有利的措施。跳出“應(yīng)對”的狹隘桎梏,以“管理”的全局心態(tài),時刻問自己這幾個根本的問題:看什么?聽什么?想什么?做什么?說什么?對這5個看似簡單的問題的精準(zhǔn)而有把握的回答,放在整體性、系統(tǒng)性、動態(tài)性的思維中;放在合情、合理、合法的框架中;放在利益相關(guān)方的角度上,恰恰是保證取得成功的最根本的底線。