根據Intel的說法,Coffee Lake處理器內部供電方案有變,所以Z370也做了相應的變化,針腳數量雖然不變,但針腳定義卻有了變化。左圖中的Kaby Lake僅有128個針腳是VCC核心供電,而右圖中的Coffee Lake則有146個針腳是VCC供電,核心供電針腳有所增加,顯然Z170/Z270支持CoffeeLake是毫無希望的。

14nm工藝第三次改良

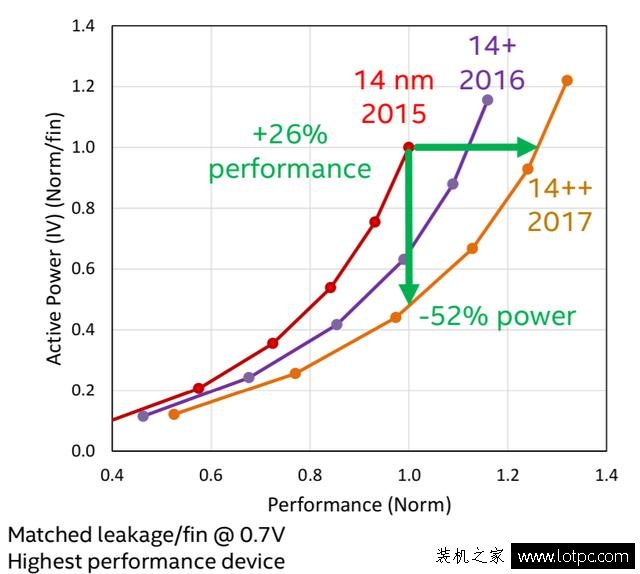

Coffee Lake處理器采用新一代的14nm工藝制造,從Broadwell算起,14nm已經經過了第三次改良,Intel把它叫做14nm++,并表示14nm++工藝相比初代14nm,同性能下功耗下降52%,同功耗下性能增加26%。

晶體管制造工藝發展到現在,對于高性能PC處理器的需求來講由于要考慮漏電、發熱密度等問題,已經不是制程密度越大性能越高那么簡單了,因此Intel很明智的在14nm節點上放慢了腳步,于是摩爾定律被廢除,從而有了14nm+和14nm++兩個改良版,相信在未來一段時間,14nm++會是PC桌面平臺的最強制造工藝。而移動端,尤其是超低功耗的平臺上,制程先進帶來更高的集成度,其優勢還是大于增加性能帶來的負面作用,因此第一代10nm的Cannon Lake會最先出現在低功耗移動平臺上,桌面版的9代酷睿還得再等待Intel把10nm慢慢煲熟。

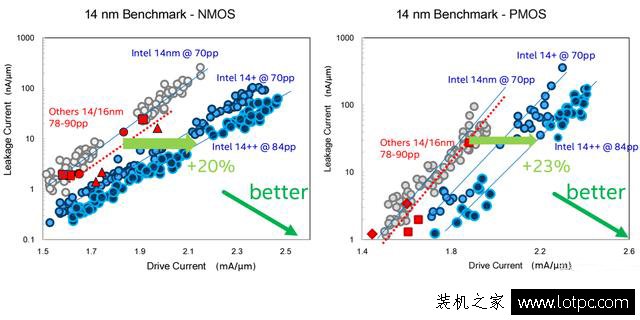

14nm++準確的說是針對高性能處理器需求的改良,或者應該叫針對桌面PC的傾向性設計。Intel的前兩代14nm和14nm+兩柵極間距(Contact Poly Pitch,CPP)都是70nm,小于其他家的78-90nm,而14nm++的所謂改良主要體現在柵距增大至84nm,直接作用就是發熱密度減小,漏電減少。從宏觀來看,Coffee Lake 6C的Die Size并沒有增大太多,為149平方毫米,而4C的Die Size也只是126平方毫米,比Kabylake只大了3平方毫米左右。

根據Intel自己的測試,前兩代14nm所采用的70nm柵距,漏電表現已經比其他家要優秀,而14nm++把柵距增加至84nm之后,漏電分別比其他家要減少20%和23%。

事實上,無論是14nm還是10nm,Intel在同代工藝下的柵距都要比三星和臺積電的要小,因為要優先搶占移動版的市場。以目前得到的消息來看,在10nm工藝上,Intel的柵距是54nm,而三星和臺積電都是64nm左右。所以Intel真正厲害的地方不是搶著第一個上10nm工藝,而是在同制程下柵距比別家的小,同時漏電控制得更好,導致同性能下功耗比別家的低,并且只要想做,同功耗下可以把性能做得比別人的高。Intel也說了之后還會有10nm+和10nm++,看來還是再想玩一次14nm的套路,先把新的工藝做出來,然后再放大柵距,變成適合桌面版高性能的“改良版”制程。

測試平臺

CPU:Intel Core i7 8700K

主板:GIGABYTE Z370

內存:G.SKILL F4-3200C14D-16GTZSW

顯卡:Galaxy GTX 1080 HOF 8GB

硬盤:LiteOn ECE-800NAS

散熱器:Corsair H110i GTX

電源:Enermax Revolution 85+ 1050w

CPU-Z識別主板與處理器基本信息。CPU-Z 1.81.0已經可以識別平臺的全部信息,畢竟架構上沒有什么太大區別。